Progetti

Qui trovi una lista di progetti in cui il Parco ha collaborato attivamente.

Qui trovi una lista di progetti in cui il Parco ha collaborato attivamente.

La Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Alimentari n. 392 del

27/09/2019, ha stanziato nell’ambito del PSR Marche 2014-2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.3. -

Operazione A) - azione 1) “Interventi destinati a ridurre il rischio incendi” nuove risorse economiche a

favore di enti pubblici, associazione pubblico-private e privati con disponibilità di superfici forestali

per interventi forestali finalizzati alla riduzione del rischio di incendi.

Il medesimo decreto regionale ha stanziato 3.600.000 euro per l'annualità 2019 finalizzati

all'adeguamento della viabilità forestale a scopo antincendio e alla realizzazione di interventi forestali

finalizzati alla prevenzione del rischio incendio in aree forestali a medio ed alto rischio incendi.

Possono partecipare al bando proprietari pubblici e privati che detengono nel loro fascicolo aziendale

almeno 25 ettari di superficie forestale.

Possibili beneficiari del bando sono gli Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di

interventi (Unioni montane), altri enti locali (Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni),

Enti pubblici non economici (Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre

associazioni agrarie), proprietari, possessori e/o titolari dell’amministrazione e gestione, pubblici e/o

privati o misti e loro associazioni (società/consorzi/aziende di gestione dei beni agro-silvo-pastorali).

L'Ente Parco del Conero rientra tra i beneficiari del bando, in quanto Ente delegato in materia di

prevenzione antincendi.

Il Parco del Conero, ha una vasta superficie boscata, occupata da tipi forestali altamente

infiammabili così come definiti dalla D.G.R. 662/2008: rimboschimenti di conifere, boschi di

sclerofille, querceti e leccete, orno-ostrieti; dato l'elevato rischio di incendio del suo territorio da

molti anni esegue interventi volti alla prevenzione del rischio, mediante interventi selvicolturali di

diradamento dei rimboschimenti di conifere e avviamenti ad alto fusto delle aree più suscettibili al

propagarsi del fuoco.

Per la prevenzione degli incendi all'interno del Parco un ruolo fondamentale lo svolge anche la

viabilità di servizio forestale, che dovrebbe consentire la circolazione dei mezzi di servizio per il

controllo ed, eventualmente, in caso di innesco di incendi, per il loro rapido spegnimento. La viabilità

è, attualmente, in condizioni non buone per la percorrenza in sicurezza dei mezzi di servizio e dei

mezzi antincendio perché i tracciati sono stati invasi da vegetazione arbustiva, le loro dimensioni si

sono ridotte non consentendo il passaggio dei mezzi, hanno subito forti fenomeni di erosione

incanalata che ha provocato il dissesto del fondo stradale. Tutto questo rende i percorsi antincendio

molto pericolosi al passaggio dei mezzi, soprattutto in caso di incendio al passaggio di autobotti, che

rischiano il ribaltamento o l'impossibilità di percorrenza a causa della emersione di affioramenti

rocciosi levigati dal tempo e dal passaggio. Tutto questo rende la sorveglianza del territorio difficile, e

in alcune aree pressoché impossibile.

Per questo motivo il Parco del Conero ha redatto un Piano straordinario per la prevenzione degli

incendi che comprende sia interventi selvciolturali a carico delle pinete miste di pino d'Aleppo e

leccio, sia l'adeguamento della viabilità forestale alla percorrenza dei mezzi antincendio, sia

l'installazione di punti di approvvigionamento idrico per i mezzi antincendio.

Il Parco è anche dotato di Piano di Gestione Forestale, redatto dalla Società IPLA di Torino nell’anno

2000, approvato con Determinazione del Consiglio direttivo n 11 del 10/07/2001 che, non avendo

terminato gli interventi programmati nell'arco di validità del Piano, è stato prorogato dal Parco del

Conero mediante Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 05/07/2019.

Gli interventi previsti sono in linea con gli indirizzi e le prescrizioni dello stesso Piano e degli altri

strumenti di pianificazione ambientale vigenti nel Parco (Piano di Gestione Naturalistica, Piano

Faunistico…).

Una estesa area del Parco Naturale del Conero è interessata da siti della Rete Natura 2000; in

particolare

i siti coinvolti sono: SIC IT5320007 – Monte Conero, SIC IT 5320006 – Portonovo e Falesia calcarea a

mare e ZPS IT5320015 – Monte Conero (Allegati 1a e 1b).

Qualsiasi progetto che interessi aree comprese in questi siti deve essere sottoposto alla Valutazione

di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, ma come previsto dalla Delibera di approvazione del Piano

straordinario antincendio, che a sua volta ha seguito la procedura della valutazione di incidenza, in

caso di conformità con questo Piano, il progetto non necessita di VI.N.CA.

La Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Alimentari n. 392 del

27/09/2019, ha stanziato nell’ambito del PSR Marche 2014-2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.3. -

Operazione A) - azione 1) “Interventi destinati a ridurre il rischio incendi” nuove risorse economiche a

favore di enti pubblici, associazione pubblico-private e privati con disponibilità di superfici forestali

per interventi forestali finalizzati alla riduzione del rischio di incendi.

Il medesimo decreto regionale ha stanziato 3.600.000 euro per l'annualità 2019 finalizzati

all'adeguamento della viabilità forestale a scopo antincendio e alla realizzazione di interventi forestali

finalizzati alla prevenzione del rischio incendio in aree forestali a medio ed alto rischio incendi.

Possono partecipare al bando proprietari pubblici e privati che detengono nel loro fascicolo aziendale

almeno 25 ettari di superficie forestale.

Possibili beneficiari del bando sono gli Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di

interventi (Unioni montane), altri enti locali (Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni),

Enti pubblici non economici (Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre

associazioni agrarie), proprietari, possessori e/o titolari dell’amministrazione e gestione, pubblici e/o

privati o misti e loro associazioni (società/consorzi/aziende di gestione dei beni agro-silvo-pastorali).

L'Ente Parco del Conero rientra tra i beneficiari del bando, in quanto Ente delegato in materia di

prevenzione antincendi.

Il Parco del Conero, ha una vasta superficie boscata, occupata da tipi forestali altamente

infiammabili così come definiti dalla D.G.R. 662/2008: rimboschimenti di conifere, boschi di

sclerofille, querceti e leccete, orno-ostrieti; dato l'elevato rischio di incendio del suo territorio da

molti anni esegue interventi volti alla prevenzione del rischio, mediante interventi selvicolturali di

diradamento dei rimboschimenti di conifere e avviamenti ad alto fusto delle aree più suscettibili al

propagarsi del fuoco.

Per la prevenzione degli incendi all'interno del Parco un ruolo fondamentale lo svolge anche la

viabilità di servizio forestale, che dovrebbe consentire la circolazione dei mezzi di servizio per il

controllo ed, eventualmente, in caso di innesco di incendi, per il loro rapido spegnimento. La viabilità

è, attualmente, in condizioni non buone per la percorrenza in sicurezza dei mezzi di servizio e dei

mezzi antincendio perché i tracciati sono stati invasi da vegetazione arbustiva, le loro dimensioni si

sono ridotte non consentendo il passaggio dei mezzi, hanno subito forti fenomeni di erosione

incanalata che ha provocato il dissesto del fondo stradale. Tutto questo rende i percorsi antincendio

molto pericolosi al passaggio dei mezzi, soprattutto in caso di incendio al passaggio di autobotti, che

rischiano il ribaltamento o l'impossibilità di percorrenza a causa della emersione di affioramenti

rocciosi levigati dal tempo e dal passaggio. Tutto questo rende la sorveglianza del territorio difficile, e

in alcune aree pressoché impossibile.

Per questo motivo il Parco del Conero ha redatto un Piano straordinario per la prevenzione degli

incendi che comprende sia interventi selvciolturali a carico delle pinete miste di pino d'Aleppo e

leccio, sia l'adeguamento della viabilità forestale alla percorrenza dei mezzi antincendio, sia

l'installazione di punti di approvvigionamento idrico per i mezzi antincendio.

Il Parco è anche dotato di Piano di Gestione Forestale, redatto dalla Società IPLA di Torino nell’anno

2000, approvato con Determinazione del Consiglio direttivo n 11 del 10/07/2001 che, non avendo

terminato gli interventi programmati nell'arco di validità del Piano, è stato prorogato dal Parco del

Conero mediante Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 05/07/2019.

Gli interventi previsti sono in linea con gli indirizzi e le prescrizioni dello stesso Piano e degli altri

strumenti di pianificazione ambientale vigenti nel Parco (Piano di Gestione Naturalistica, Piano

Faunistico…).

Una estesa area del Parco Naturale del Conero è interessata da siti della Rete Natura 2000; in

particolare

i siti coinvolti sono: SIC IT5320007 – Monte Conero, SIC IT 5320006 – Portonovo e Falesia calcarea a

mare e ZPS IT5320015 – Monte Conero (Allegati 1a e 1b).

Qualsiasi progetto che interessi aree comprese in questi siti deve essere sottoposto alla Valutazione

di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, ma come previsto dalla Delibera di approvazione del Piano

straordinario antincendio, che a sua volta ha seguito la procedura della valutazione di incidenza, in

caso di conformità con questo Piano, il progetto non necessita di VI.N.CA.

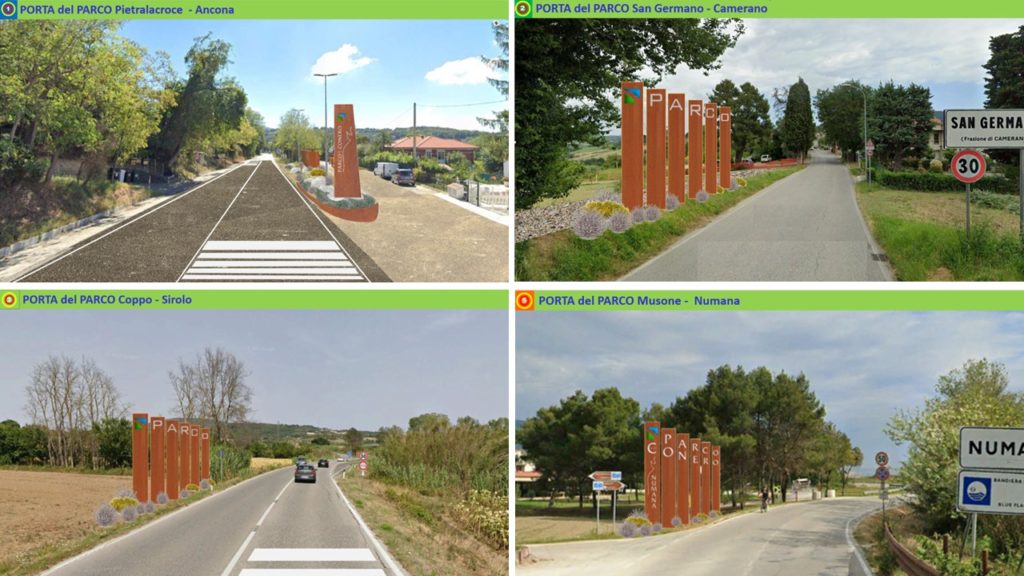

PAESAGGIO E IDENTITÀ CULTURALE _LANDMARK

Al di là degli aspetti funzionali che possono essere individuati nella “Porta” il progetto parte da considerazioni legate al Paesaggio ed al ruolo che esso svolge “in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; (art. 5 Convenzione europea del Paesaggio)

Il progetto è orientato a far sì che gli elementi costitutivi della Porta assumano un valore di LANDMARKS, cioè di nuovi riferimenti simbolici e identitari, entrando come elementi “fisici” a far parte del paesaggio, in quanto riconoscibili e visibili da lontano, con lo scopo di rafforzare nelle comunità locali il senso di identità e appartenenza e offrire al visitatore la consapevolezza di entrare nella realtà territoriale speciale dell’area protetta

HUBS DIFFUSI NEL TERRITORIO DEL PARCO

La localizzazione delle Porte del Parco è stata per questo motivo individuata sulle principali direttrici della viabilità attraverso cui si verificano i maggiori flussi di accesso al territorio del Parco, in prossimità o in corrispondenza di nodi di scambio di sistemi della mobilità veicolare (auto, autobus) con la rete della mobilità dolce (percorsi cicloturistici, sentieri escursionistici).

Nel loro insieme le Porte del Parco assumono un ruolo territoriale di sistema di HUBS diffusi della mobilità, volto alla promozione di un turismo sostenibile, in grado di valorizzare l’offerta di percorsi per il turismo slow del territorio del Parco ricco di cultura, storia, natura ed ospitalità.

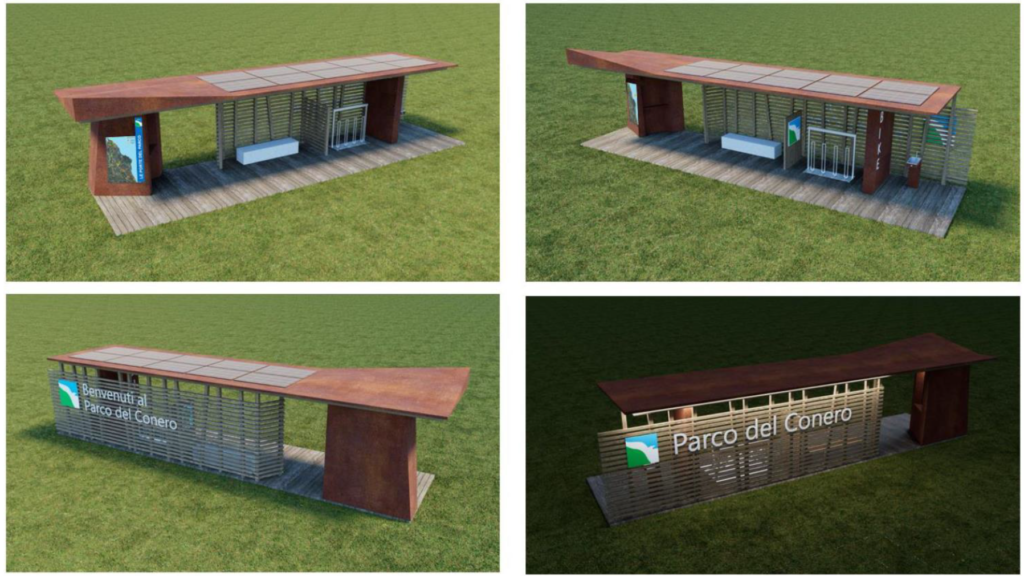

Elementi costitutivi della porta

Ciò che viene denominato “PORTA” del Parco è costituito da due elementi fondamentali:

PAESAGGIO E IDENTITÀ CULTURALE _LANDMARK

Al di là degli aspetti funzionali che possono essere individuati nella “Porta” il progetto parte da considerazioni legate al Paesaggio ed al ruolo che esso svolge “in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; (art. 5 Convenzione europea del Paesaggio)

Il progetto è orientato a far sì che gli elementi costitutivi della Porta assumano un valore di LANDMARKS, cioè di nuovi riferimenti simbolici e identitari, entrando come elementi “fisici” a far parte del paesaggio, in quanto riconoscibili e visibili da lontano, con lo scopo di rafforzare nelle comunità locali il senso di identità e appartenenza e offrire al visitatore la consapevolezza di entrare nella realtà territoriale speciale dell’area protetta

HUBS DIFFUSI NEL TERRITORIO DEL PARCO

La localizzazione delle Porte del Parco è stata per questo motivo individuata sulle principali direttrici della viabilità attraverso cui si verificano i maggiori flussi di accesso al territorio del Parco, in prossimità o in corrispondenza di nodi di scambio di sistemi della mobilità veicolare (auto, autobus) con la rete della mobilità dolce (percorsi cicloturistici, sentieri escursionistici).

Nel loro insieme le Porte del Parco assumono un ruolo territoriale di sistema di HUBS diffusi della mobilità, volto alla promozione di un turismo sostenibile, in grado di valorizzare l’offerta di percorsi per il turismo slow del territorio del Parco ricco di cultura, storia, natura ed ospitalità.

Elementi costitutivi della porta

Ciò che viene denominato “PORTA” del Parco è costituito da due elementi fondamentali:

Il Documento di Fattibilità delle Alternativa Progettuali (D.O.C.F.A.P) delle Porte del Parco è stato approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.117/23 del 02/11/2023.

Con la sottoscrizione del “Protocollo di Intesa per la costituzione del Partenariato Locale”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 124 del 23.11.2023, tra Ente Parco del Conero e Comune di Ancona, il progetto è divenuto parte integrante della Strategia Territoriale “I.T.I. Portonovo”_Interventi per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, finanziato dal PR FESR/FSE+ MARCHE 2021 – 2027.

La realizzazione di quattro delle cinque Porte del Parco, rispettivamente nei comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana costituisce l’intervento 03 della Strategia I.T.I. Portonovo

DOC.F.A.P. - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

Il Documento di Fattibilità delle Alternativa Progettuali (D.O.C.F.A.P) delle Porte del Parco è stato approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.117/23 del 02/11/2023.

Con la sottoscrizione del “Protocollo di Intesa per la costituzione del Partenariato Locale”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 124 del 23.11.2023, tra Ente Parco del Conero e Comune di Ancona, il progetto è divenuto parte integrante della Strategia Territoriale “I.T.I. Portonovo”_Interventi per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, finanziato dal PR FESR/FSE+ MARCHE 2021 – 2027.

La realizzazione di quattro delle cinque Porte del Parco, rispettivamente nei comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana costituisce l’intervento 03 della Strategia I.T.I. Portonovo

DOC.F.A.P. - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

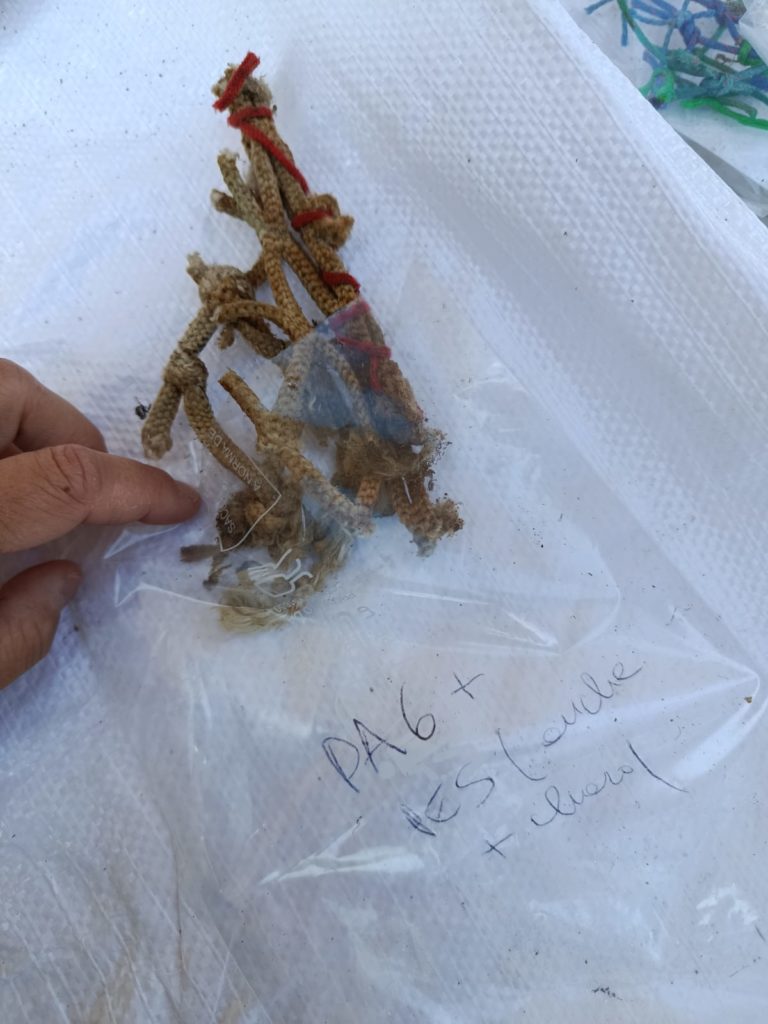

Il progetto mira a ridurre l’impatto ambientale delle reti da pesca dismesse in Nylon 6 provenienti dalla marineria di Ancona, trasformandole da rifiuto speciale a risorsa, attraverso la creazione di una filiera di raccolta, stoccaggio e riciclo. L’obiettivo è favorire una gestione sostenibile dei rifiuti marini, contribuendo alla tutela dell’ecosistema e allo sviluppo dell’economia circolare nel settore ittico

L’Ente Parco Regionale del Conero, in qualità di gestore dei siti della Rete Natura 2000, S.I.C. “Portonovo e falesia calcarea a mare” (IT5320006), S.I.C. "Monte Conero" (IT5320007), S.I.C. “Costa tra Ancona e Portonovo” (IT5320005) e Z.P.S. "Monte Conero" (IT5320015), costituita dai siti di interesse comunitario (SIC E ZSC) identificati in base alle direttive comunitarie Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e Uccelli (Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici), attua interventi a favore della loro conservazione.

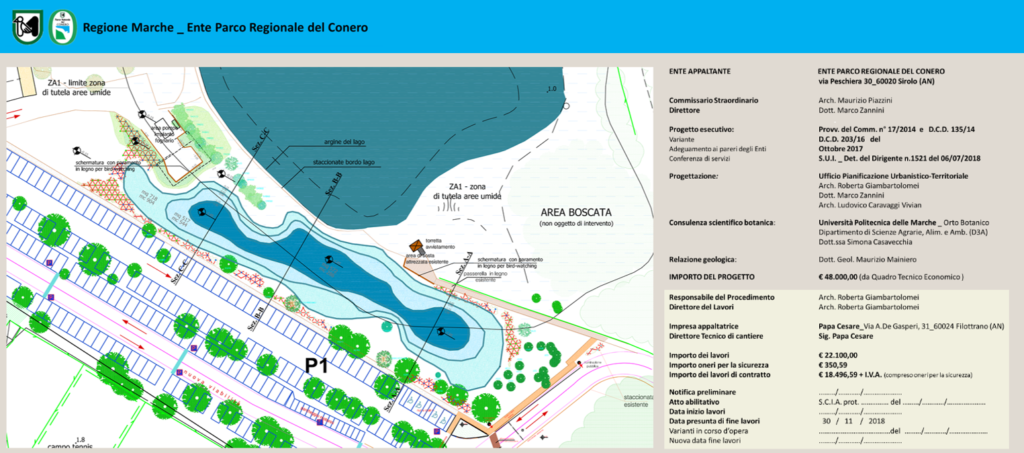

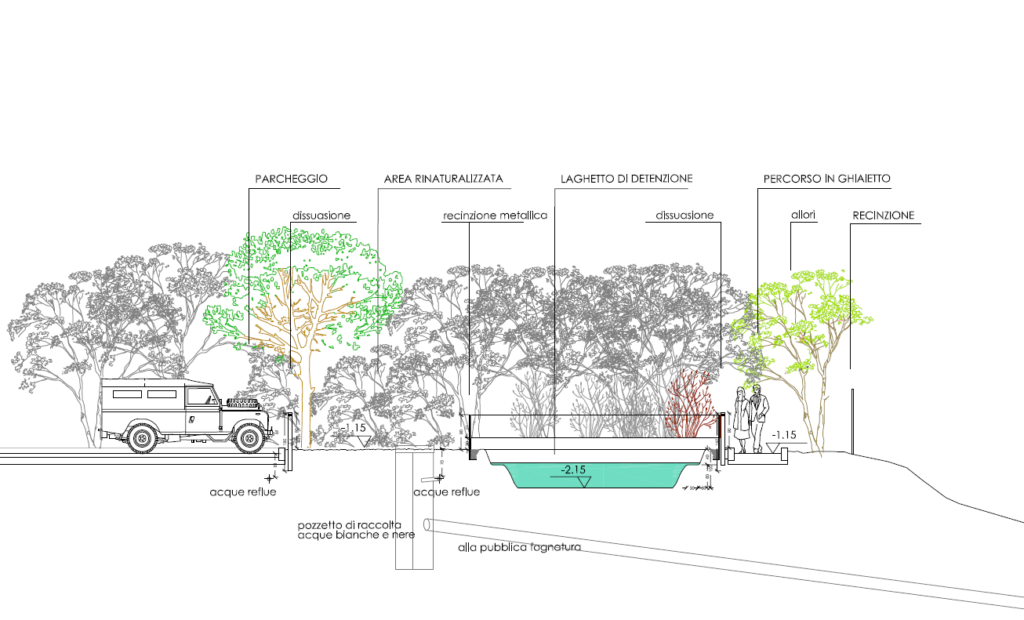

La realizzazione dell’area umida contigua al lago Grande ha finalità di recupero e miglioramento degli Habitat di interesse comunitario riscontrati a Portonovo, con particolare riferimento all’Habitat 1150* Lagune costiere, mediante la rinaturazione di una zona umida in cui alcuni decenni addietro sono avvenuti interventi antropici di interramento per la creazione di un campeggio.

Nonostante la superficie di intervento non sia molto estesa se riferita ad un’area vasta, (la superficie complessiva è di circa mq 4.000), la rinaturazione assume un aspetto molto importante se si considera che i laghi svolgono un ruolo ecologico rilevante e arricchiscono significativamente l’ecomosaico ed il patrimonio di biodiversità del paesaggio subcostiero.

L’invaso ha una superficie di circa 1.800 mq ed è profondo fino a m 1.5 dal piano di campagna con parti dolcemente digradanti, che, a seconda della stagione, ma soprattutto delle maree, possono essere asciutte, umide o sommerse per la presenza di acqua di falda.

L’Ente Parco Regionale del Conero, in qualità di gestore dei siti della Rete Natura 2000, S.I.C. “Portonovo e falesia calcarea a mare” (IT5320006), S.I.C. "Monte Conero" (IT5320007), S.I.C. “Costa tra Ancona e Portonovo” (IT5320005) e Z.P.S. "Monte Conero" (IT5320015), costituita dai siti di interesse comunitario (SIC E ZSC) identificati in base alle direttive comunitarie Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e Uccelli (Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici), attua interventi a favore della loro conservazione.

La realizzazione dell’area umida contigua al lago Grande ha finalità di recupero e miglioramento degli Habitat di interesse comunitario riscontrati a Portonovo, con particolare riferimento all’Habitat 1150* Lagune costiere, mediante la rinaturazione di una zona umida in cui alcuni decenni addietro sono avvenuti interventi antropici di interramento per la creazione di un campeggio.

Nonostante la superficie di intervento non sia molto estesa se riferita ad un’area vasta, (la superficie complessiva è di circa mq 4.000), la rinaturazione assume un aspetto molto importante se si considera che i laghi svolgono un ruolo ecologico rilevante e arricchiscono significativamente l’ecomosaico ed il patrimonio di biodiversità del paesaggio subcostiero.

L’invaso ha una superficie di circa 1.800 mq ed è profondo fino a m 1.5 dal piano di campagna con parti dolcemente digradanti, che, a seconda della stagione, ma soprattutto delle maree, possono essere asciutte, umide o sommerse per la presenza di acqua di falda.

IL PROGETTO - “Piano regionale per il controllo delle specie esotiche invasive”

La Regione Marche con decreto n. 150 del 23 giugno 2023, ha emanato un bando per la presentazione di progetti finalizzati alla richiesta di finanziamenti per opere e interventi per il contenimento delle specie esotiche invasive nel territorio regionale.

Con il termine di specie esotiche invasive si intendono le specie animali/vegetali introdotte accidentalmente o intenzionalmente dall’uomo che causano rilevanti impatti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici degli habitat in cui si stabiliscono.All’interno del Parco del Conero l’Ailanto (Ailanthus altissima), specie esotica invasiva, minaccia i boschi, la macchina mediterranea e le praterie del Conero. Le misure di conserva zione del Piano di gestione dei siti Natura 2000 inclusi all'interno del territorio del Parco del Conero prevedono come azione il contenimento delle popolazioni di Ailanto.

Buona Pratica - Progetto del Parco Naturale del Conero

A ‘’Piani di Raggetti’’, troviamo foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo fortemente minacciati dall’Ailanto. Si è proposto di intervenire con una serie di azioni esemplari al fine di contenere la grande densità di individui di Ailanto nel parco e valorizzare l’iniziativa con una serie di azioni divulgative. Essendo l’Ailanto un albero altamente pollonante, ossia capace nel produrre nuove piante dalla base del fusto o dalle radici, e avendo anche una grande capacità dispersiva, data dalla grande produzione di semi che presentano strutture alate, rappresenta una forte minaccia per le altre specie di alberi che entrano in concorrenza con esso. L’eradicazione dei diversi esemplari di Ailanthus altissima nel Parco del Conero verrà svolta tramite l’impiego di tecniche differenti, che vadano quindi a contenere la formazione di nuovi esemplari e quindi a salvaguardare la biodiversità presente.

IL PROGETTO - “Piano regionale per il controllo delle specie esotiche invasive”

La Regione Marche con decreto n. 150 del 23 giugno 2023, ha emanato un bando per la presentazione di progetti finalizzati alla richiesta di finanziamenti per opere e interventi per il contenimento delle specie esotiche invasive nel territorio regionale.

Con il termine di specie esotiche invasive si intendono le specie animali/vegetali introdotte accidentalmente o intenzionalmente dall’uomo che causano rilevanti impatti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici degli habitat in cui si stabiliscono.All’interno del Parco del Conero l’Ailanto (Ailanthus altissima), specie esotica invasiva, minaccia i boschi, la macchina mediterranea e le praterie del Conero. Le misure di conserva zione del Piano di gestione dei siti Natura 2000 inclusi all'interno del territorio del Parco del Conero prevedono come azione il contenimento delle popolazioni di Ailanto.

Buona Pratica - Progetto del Parco Naturale del Conero

A ‘’Piani di Raggetti’’, troviamo foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo fortemente minacciati dall’Ailanto. Si è proposto di intervenire con una serie di azioni esemplari al fine di contenere la grande densità di individui di Ailanto nel parco e valorizzare l’iniziativa con una serie di azioni divulgative. Essendo l’Ailanto un albero altamente pollonante, ossia capace nel produrre nuove piante dalla base del fusto o dalle radici, e avendo anche una grande capacità dispersiva, data dalla grande produzione di semi che presentano strutture alate, rappresenta una forte minaccia per le altre specie di alberi che entrano in concorrenza con esso. L’eradicazione dei diversi esemplari di Ailanthus altissima nel Parco del Conero verrà svolta tramite l’impiego di tecniche differenti, che vadano quindi a contenere la formazione di nuovi esemplari e quindi a salvaguardare la biodiversità presente.

Il progetto mira ad affrontare la minaccia dello sfruttamento eccessivo della biodiversità marina nel Mare Adriatico istituendo i Parchi Marini dell’Adriatico (MAPA). La pesca eccessiva ha portato al declino degli stock ittici commerciali, ponendo sfide sociali, economiche ed ecologiche che richiedono la cooperazione internazionale. I MAPA saranno istituiti in tre aree chiave per migliorare la protezione e la connettività tra le aree marine protette (AMP). Queste aree, parte della rete Natura 2000, serviranno da modello per la gestione sostenibile delle risorse marine e la conservazione della biodiversità. Attraverso la collaborazione con le comunità locali, il progetto promuoverà la convivenza tra le persone e il mare, favorendo l’apprezzamento per l’ambiente marino e sostenendo lo sviluppo economico sostenibile. In definitiva, il progetto mira a preservare la biodiversità marina garantendo al tempo stesso il sostentamento delle comunità costiere.

Partner:

Il progetto mira ad affrontare la minaccia dello sfruttamento eccessivo della biodiversità marina nel Mare Adriatico istituendo i Parchi Marini dell’Adriatico (MAPA). La pesca eccessiva ha portato al declino degli stock ittici commerciali, ponendo sfide sociali, economiche ed ecologiche che richiedono la cooperazione internazionale. I MAPA saranno istituiti in tre aree chiave per migliorare la protezione e la connettività tra le aree marine protette (AMP). Queste aree, parte della rete Natura 2000, serviranno da modello per la gestione sostenibile delle risorse marine e la conservazione della biodiversità. Attraverso la collaborazione con le comunità locali, il progetto promuoverà la convivenza tra le persone e il mare, favorendo l’apprezzamento per l’ambiente marino e sostenendo lo sviluppo economico sostenibile. In definitiva, il progetto mira a preservare la biodiversità marina garantendo al tempo stesso il sostentamento delle comunità costiere.

Partner:

The use of VR, MR and AR will play a key role in the project. The virtual database has the purpose of promoting the cooperation and communication between public authorities, research institutions and stakeholders during landslide hazard/risk management and civil protection operations. Through the virtual database it will be possible to visualize (in the lab through VR and MR or in the field through AR) the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry and LiDAR (Light Detection and Ranging) models/videos and results of multitemporal surveys, numerical simulations and monitoring data in real-time. This will remarkably improve dissemination methods, data sharing and tourism promotion. The integration of all the surveys/analysis/visualization techniques represents an innovative methodology for landslide risk analysis and will be used for defining a new coastal vulnerability plan and civil protection guidelines for coastal analysis, monitoring and risk prevention (selection of equipment, data recording and sharing, quality and precision control etc). Furthermore, the virtual tools will be also used for tourism promotion through the development of VR and MR tourism tools where drone videos and coastal 3D models could be visualized by tourist in a virtual world (to be used by local and regional authorities, sectoral agencies and stakeholders) and also smartphones/tablet /smart glasses AR applications that could be used by excursionists and tourist in the coastal areas to visualize trails, beaches, tourism facilities and landslides restricted areas.

Project partners are University of Urbino ''Carlo Bo'' as Lead partner (IT), Institute of Heritage Science-National Research Council (IT), Conero Regional Park (IT), Faculty of Civil Engineering from University of Rijeka (CRO) and Istrian University of Applied Science (CRO). Progetto RESONANCE - migliorare la prevenzione e la gestione del rischio di frane nelle aree costiere

Progetto RESONANCE - migliorare la prevenzione e la gestione del rischio di frane nelle aree costiere

*

Sono specie alloctone le specie introdotte accidentalmente o dolosamente da parte dell’uomo in ambienti dove non sono mai state presenti. Queste specie, definite anche “aliene”, causano problemi di carattere predatorio/competitivo con le specie locali, autoctone, e possono quindi causarne la riduzione e, in alcuni casi l’estinzione per via diretta o indiretta, possono infatti anche essere vettori di patogeni per le specie locali. Una delle specie target è la testuggine palustre americana Trachemys scripta la tartaruga dalle striature gialle o rosse, venduta comunemente a cifre irrisorie nelle fiere di paese e in quasi tutti i negozi di animali negli ultimi decenni. Nel corso degli anni, a seguito di studi e osservazioni, si è riscontrato che questa specie introdotta in ambiente naturale, dove si adatta perfettamente, ha determinato problemi agli ecosistemi acquatici in particolare alle specie autoctone simili, come la testuggine palustre europea Emys orbicularis, con la quale entra in competizione trofica, di superficie per basking e riproduttiva, rappresentando quindi una minaccia per la conservazione della biodiversità. Nel 2017 è stato emanato un decreto legislativo che obbliga tutti i proprietari di Trachemys a dichiararne il possesso. Ciò ha determinato numerosi casi di abbandono di questo animale in ambiente acquatico naturale. L’Ente Parco, beneficiando di un apposito contributo della Regione Marche destinato alle aree protette, ha realizzato presso la propria sede un laghetto artificiale per il recupero e il contenimento della Trachemys, quale misura per evitare l'abbandono incontrollato di questa specie per ridurne il tasso di introduzione in ambiente naturale e mitigarne così gli impatti. La vasca ha una superficie di circa mq 85 ed è sagomata per ottenere due livelli di profondità che servono a garantire uno spazio per il nuoto, con acqua più profonda, ed una zona perimetrale di basking (comportamento essenziale di questi animali per prendere il sole e quindi attivare il metabolismo). Circonda l’invaso una fascia di acciottolato grossolano (diametro tra i 6 e i 10 cm) che garantirà la mancata deposizione delle uova evitando così la riproduzione degli esemplari. L’invaso è stato opportunamente recintato per evitare la fuoriuscita delle testuggini e l’ingresso di altri animali (anfibi). E’ stato realizzato anche un invaso più piccolo con finalità prettamente didattiche, destinato ad ospitare un ecosistema non alterato da specie invasive e quindi ricco di biodiversità (piante, insetti, anfibi) utile per l'attività del CEA (Centro di Educazione Ambientale) del Parco.

***

A Castelfidardo esiste un bosco residuo tra i più importanti delle Marche, la Selva di Castelfidardo. Questo luogo speciale confina con ambienti urbanizzati che ne minacciano la sopravvivenza. Da qui nasce il progetto “Adotta un ulivo” che ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutta la comunità di contribuire alla protezione ambientale della Selva di Castelfidardo. Come? Attraverso l’adozione degli ulivi che necessitano di cure e attenzioni per poter crescere e contribuire a creare corridoi ecologici che ampliano l’habitat naturale della fauna selvatica, tra il bosco della Selva e l’uliveto. Gli enti promotori del progetto, Fondazione Ferretti e Selva cooperativa sociale, hanno deciso di investire molto in questa iniziativa poiché credono profondamente nella necessità di costruire un percorso comunitario che possa portare alla creazione di una coscienza ecologica condivisa e consapevole. Molti volontari e partner pubblici e privati del territorio si sono adoperati per la realizzazione di questo progetto, che ha ottenuto il patrocinio di Comune di Castelfidardo, Provincia di Ancona, Consiglio Regionale–Assemblea Legislativa delle Marche, Fondazione CARILO, Ente Parco Regionale del Conero, Agenzia Regionale Marche Agricoltura Pesca, Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, Italia Nostra Marche, Confagricoltura Marche, Aprol Marche, AIAB Marche, Slow Food Marche, Confcooperative Marche. In che cosa consiste il progetto? L’adozione è un sostegno liberale, annuale e rinnovabile, all’attività di cura condotta dalla Fondazione Ferretti e dalla Selva Cooperativa. Possono aderire singole persone o famiglie, scuole e associazioni, aziende e chiunque voglia dare il proprio contributo. Basta accedere al portale www.adottaunulivo.org, scegliere un ulivo tra le varietà disponibili e, in base a tre differenti livelli di adozione, versare la propria quota di adesione. Il donatore riceverà: - il certificato di adozione; - la targhetta con il suo nome che verrà posizionato sull’alberello; - l’aggiornamento periodico sulle fasi dell’oliveto; - un omaggio in base al livello di adozione - la possibilità di partecipare alla giornata di raccolta collettiva delle olive e ad altri eventi dedicati ai sostenitori del progetto I piccoli ulivi che saranno adottati cresceranno grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aderire. Chi adotta un ulivo permette la salvaguardia della biodiversità, il mantenimento del paesaggio rurale marchigiano, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e supporta la lotta ai cambiamenti climatici. L’uliveto della Selva Cooperativa sociale Nel 2021, con la consulenza dell’Agenzia regionale Marche Agricoltura Pesca, è stata effettuata una nuova piantumazione selezionando esclusivamente varietà autoctone di ulivo che sono a rischio di erosione, come la Mignola,la Raggia e il Piantone di Mogliano. L’uliveto, a conduzione biologica certificata, è gestito dalla Selva cooperativa sociale, la quale svolge attività che prevedono l’inclusione nel mondo del lavoro di persone in condizione di svantaggio. La cooperativa mette al centro della sua missione il lavoro, inteso come Valore Sociale e rivolto alla creazione di progetti sostenibili e nel rispetto del territorio, proprio come quello di “Adotta un ulivo”. Impatto ambientale e agricoltura paesaggistica Piantare un uliveto durante una crisi climatica, significa fare la differenza. Si stima che un ettaro di uliveto a conduzione biologica riesca ad assorbire 15,5 tonnellate di CO2 in un anno, a differenza di un sistema colturale tradizionale che ne stocca solamente 10 tonnellate. L’ulivo, coltivato secondo i principi dell’agricoltura biologica, è inoltre una pianta a bassa impronta idrica, che tollera gli stress idrici e che riesce a gestire efficacemente le proprie risorse. Inoltre, il suolo viene lasciato inerbito per un duplice motivo: proteggere il suolo dall’erosione e favorire la crescita di erbe e fiori che attirano micro e macrofauna. Un breve focus sulla Selva di Castelfidardo La Selva di Castelfidardo si trova nel cuore delle Marche vicino al Parco del Conero, sulla storica collina di Monte Oro Selva che si affaccia sul mare Adriatico. È considerata un bosco relitto di quelli che nel Quaternario ricoprivano molti territori del centro Italia e della pianura Padana, caratterizzata da un elevatissimo livello di biodiversità floristica e faunistica ed è oggetto di studio a livello nazionale ed internazionale da moltissime università. La Fondazione Ferretti e la Selva Cooperativa si occupano di tutelare la Selva nei confronti degli ambienti urbani con i quali confina e che potrebbero minacciare la sua sopravvivenza. Tuteliamo il territorio della Selva di Castelfidardo Per tutelare la biodiversità e la naturalità del territorio, nel versante Sud della Selva, dove il Duca Roberto Ferretti iniziò la coltivazione dell’olivo negli anni ‘50 del secolo scorso, la Fondazione Ferretti nel 2008 ha ideato un’agricoltura paesaggistica ed ecosostenibile, attraverso il mantenimento di siepi e di vegetazione autoctona spontanea. Questo progetto si inserisce nella R.E.M. (Rete Ecologica Marchigiana) e contribuisce a creare corridoi ecologici favorendo ed ampliando l’habitat naturale per la fauna selvatica tra il bosco della Selva e l’uliveto a conduzione biologica certificata. Contatti: Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto Selva Società Cooperativa Sociale Via della Battaglia, 52 60022 Castelfidardo (AN) Tel./whatsapp 071780156 info@adottaunulivo.org

**********************************

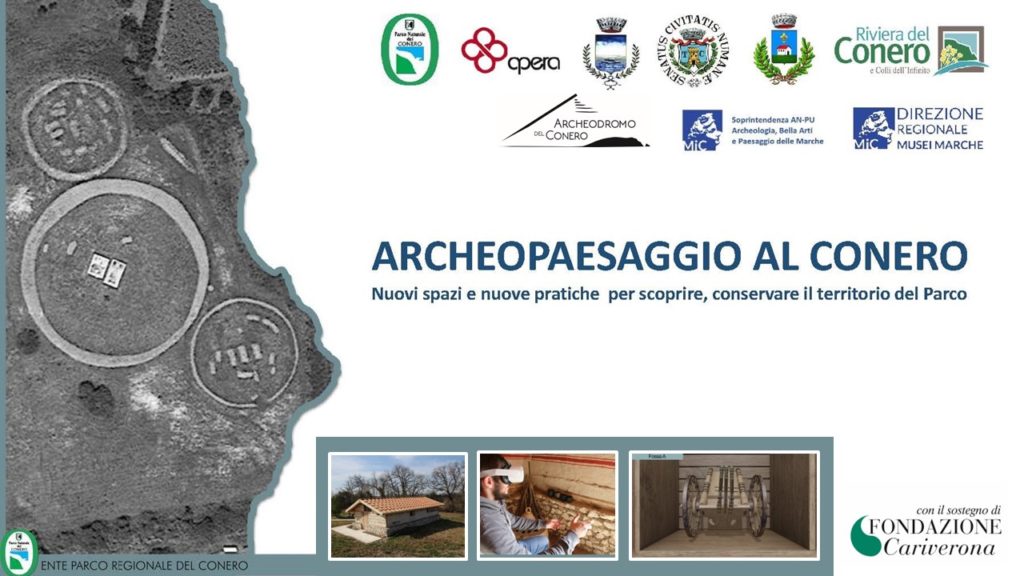

Il progetto, Archeopaesaggio al Conero: nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco, mira a realizzare un prodotto turistico/culturale innovativo e attrattivo, capace di narrare il territorio del Conero e le sue straordinarie e poco note risorse archeologiche con modalità suggestive e coinvolgenti, quali l'applicazione di pratiche di archeologia sperimentale e la realizzazione di soluzioni multimediali immersive e di realtà aumentata. L'obiettivo è quello di avviare una forma integrata e sostenibile di fruizione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso pratiche partecipate, creando al contempo reti collaborative tra pubblico e privato. La realizzazione di un Archeodromo a tema piceno, ovvero la ricostruzione di una casa picena a scala reale attraverso pratiche di archeologia sperimentale, attività ludico-didattiche di archeo-agricoltura e archeo-artigianato e lo sviluppo di applicazioni di realtà virtuale e 3D con tour virtuali ed immersivi, daranno vita ad un percorso tematico ampio che comprenderà l’Antiquarium Statale di Numana, l’Area Archeologica “I Pini” di Sirolo ed il Centro Visite del Parco. In questi siti saranno realizzati interventi e nuovi allestimenti che prevedono l’uso di tecnologie innovative. Il progetto, promosso dall’Ente Parco Regionale del Conero e sostenuto dalla Fondazione Cariverona grazie al Bando Valore Territori 2018 per un totale di € 440.000,00, vede coinvolti oltre al capofila l'Ente Parco Regionale del Conero, la Soc. Coop. Sociale Onlus Opera che gestisce la struttura del Centro Visite del Parco ed il connesso Centro di Educazione Ambientale Cea, i Comuni di Sirolo, Numana e Camerano, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche AN-PU, l'Antiquarium Statale di Numana, il Museo Tattile Statale Omero, l'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito e il DICEA - Department of Construction, Civil Engineering and Architecture dell’Università Politecnica delle Marche.**********************************

--------------

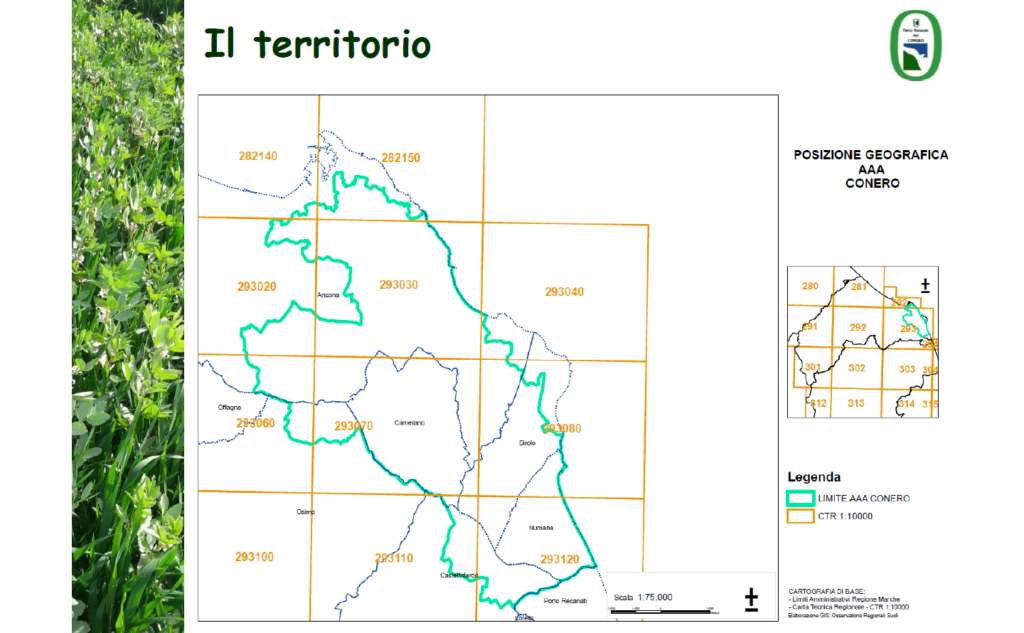

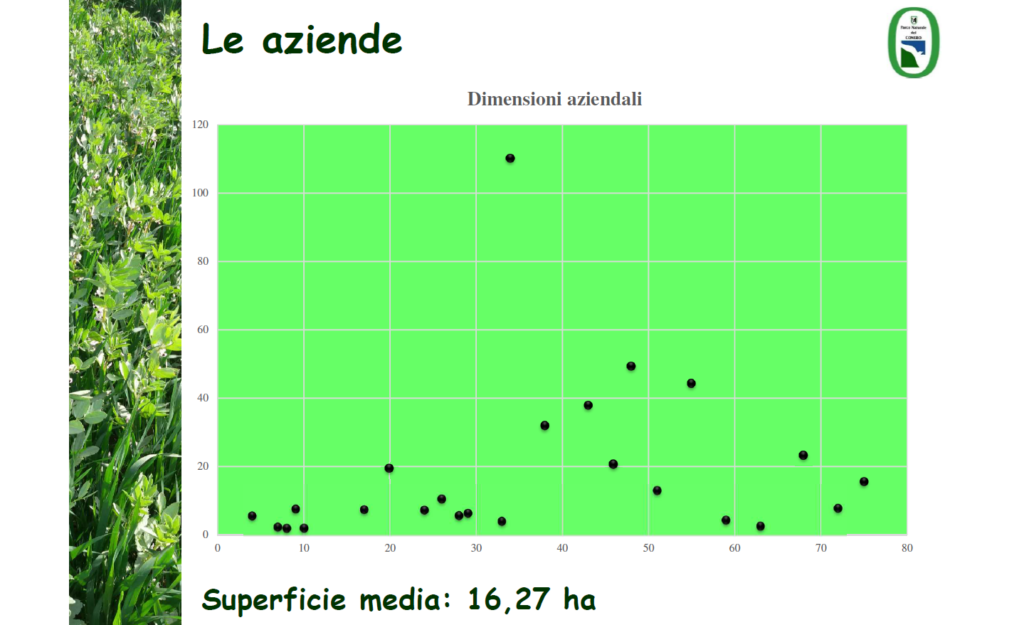

L’Accordo Agroambientale d’Area ‘Coltiviamo la qualità della acque del Conero’ ricade interamente nella provincia di Ancona. I Comuni interessati sono: Ancona, Camerano, Sirolo, Numana, Castelfidardo, Osimo. Il territorio è in gran parte all’interno del Parco del Conero, ma, in una ottica di corretta gestione della problematica della tutela della qualità delle acque, esce dai confini dello stesso.--------------

Superficie dell'area del Progetto 11.315,15 ha - SAU dell'area del Progetto 5.389,00 ha - SAU delle aziende coinvolte nel Progetto 488,12 ha - SAU normalizzata delle aziende del Progetto 900,67 ha

Superficie dell'area del Progetto 11.315,15 ha - SAU dell'area del Progetto 5.389,00 ha - SAU delle aziende coinvolte nel Progetto 488,12 ha - SAU normalizzata delle aziende del Progetto 900,67 ha

********

********

********

********

Nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M22.1.A Accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque BANDO: ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE - Anno 2017Si chiama “Amici del Parco” ed è la nuova iniziativa, che si aggiunge a quelli dedicati al volontariato “Adotta un sentiero” ed è stato ideata per chi vuole dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell’area protetta, partecipando in prima persona alle iniziative dell’Ente Parco. L’obiettivo è di creare un gruppo di amici – una vera e propria rete di volontari di fiducia – interessati a collaborare con l’Ente Parco e a capire meglio, toccando con mano, il lavoro svolto dall’Ente, i valori e gli obiettivi verso i quali si orienta la sua azione: l’intento del progetto è quello di offrire ai partecipanti un’esperienza unica, attraverso la quale ogni partecipante possa arricchirsi a livello personale.

Scarica l’AVVISO e il modulo di richiesta di iscrizione all’elenco degli “Amici del Parco”La Carta Europeaper il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile.

L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.

La CETS prende spunto dalle raccomandazioni stilate nello studio di EUROPARC del 1993 dal titolo "Loving Them to Death? Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks", e rispecchia le priorità mondiali ed europee espresse dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal 6° programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile. La Carta è una delle priorità per i parchi europei definite nel programma d'azione dell'UICN Parks for Life (1994).

Inoltre, l'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse internazionale, è stata sottolineata dalle "Linee guida per il Turismo Sostenibile Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica. La Carta affronta direttamente i principi di queste linee guida e fornisce uno strumento pratico per la loro implementazione nelle aree protette a livello locale.

La CETS è coordinata da EUROPARC Federation, che, col supporto delle sezioni nazionali della federazione (come Federparchi-Europarc Italia), gestisce la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate.

Migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree Protette d'Europa, soggetti fondamentali del nostro patrimonio, che devono poter essere preservati e tutelati per le presenti e future generazioni.

Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga conto delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori.

Lavorare in partnership

Per coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell'area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione.

Elaborare e realizzare una strategia

Per predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano d'azione per l'area protetta.

Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell'area, ma al contempo per proteggere l'area da uno sviluppo turistico sconsiderato.

Per garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita, per comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell'area e incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale.

La CETS è suddivisa in tre fasi: I. Turismo sostenibile per l'area protetta; II. Turismo sostenibile per imprese turistiche locali; III. Turismo sostenibile per i tour operator.

Per ottenere la Carta (FASE I), l'area protetta, deve:

Una volta ottenuto il riconoscimento, l'area protetta deve mettere in pratica il Piano d'Azione.

La Carta ha validità cinque anni, rinnovabile.

Le aree protette che hanno ottenuto la Carta possono, a loro volta, decidere di implementare la FASE IIe III della Carta, andando al di là del semplice coinvolgimento delle imprese turistiche, ma permettendo loro di ricevere riconoscimenti individuali come firmatari della Carta.

Federparchi-Europarc Italia, in qualità di sezione nazionale di Europarc Federation e in considerazione dell'alta valenza turistica dei parchi italiani, è significativamente impegnata nella diffusione della CETS ed ha avviato la costruzione di una rete tra tutti i soggetti che la applicano o intendono applicarla, stipulando anche a questo fine vari accordi tesi a promuovere occasioni di approfondimento e confronto tecnico scientifico sui temi dello sviluppo economico e della sostenibilità turistica. Accordi specifici sono stati realizzati o sono in corso di definizione con alcune Regioni italiane per la diffusione e l'applicazione della CETS nelle aree protette regionali.

Federparchi-Europarc Italia, inoltre, offre un servizio di consulenza, accompagnamento e supporto alle aree protette per il processo di candidatura per la CETS. L'area protetta può così avvalersi della rete nazionale e internazionale di Federparchi-Europarc Italia, che garantisce la condivisione di buone pratiche già messe in atto in altre aree protette italiane ed europee, essere seguita nel processo in modo continuativo e sul lungo periodo, anche al di là dell'ottenimento della Carta, usufruire di condizioni economiche certamente concorrenziali rispetto a quelle di società esterne private e disporre di un servizio di qualità personalizzato in base alle sue specifiche esigenze.

L'impegno di Federparchi-Europarc Italia è anche quello di dare massima visibilità e valorizzazione alle aree protette certificate e alle aziende turistiche coinvolte nell'applicazione della Carta.

L'impegno di Federparchi a costruire un Sistema italiano sulla CETS efficace e pro-attivo, ha spinto la federazione a promuovere un Gruppo di Lavoro italiano sulla CETS.

Il Gruppo è:

- l'occasione perché Federazione e singoli Parchi possano lavorare insieme su un progetto comune e quindi fare sistema su un'esperienza concreta come quella della CETS.

- il modo con cui Federparchi mette in comunicazione due o più diverse aree protette certificate o interessate alla Carta, promuovendone lo scambio di esperienze e di personale.

- l'opportunità di elaborare una posizione "italiana" da portare in sede di Europarc Federation.

- la possibilità di approfondire le questioni del turismo sostenibile ed etico e dialogare anche con altre agenzie internazionali che operano in materia.

Il Gruppo opera in base agli orientamenti strategici generali che riceve dagli organi politico-istituzionali di Federparchi e dei parchi aderenti alla Carta.

E' coordinato dal Responsabile CETS di Federparchi ed è costituito da due tavoli:

- Il primo è il tavolo tecnico, formato dai Direttori e dai Responsabili del sistema di Gestione CETS delle aree protette italiane che hanno ottenuto la CETS o che ne hanno inoltrato la candidatura. Detto tavolo è finalizzato al coordinamento tecnico e al supporto reciproco tra i parchi certificati e i nuovi parchi interessati alla CETS, al monitoraggio e alla valorizzazione della Carta, nonché ad individuare eventuali specifici temi di approfondimento in base alle necessità di volta in volta riscontrate.

- Il secondo è il tavolo scientifico, formato dalle società di consulenza accreditate da Federparchi per le attività di accompagnamento ai parchi e alle aree protette che hanno ottenuto la CETS, e da singoli esperti specificamente designati da Federparchi. Ha il compito di proporre una modalità standardizzata e, quanto più possibile, uniforme per l'ottenimento della CETS.

Il Gruppo di Lavoro CETS è anche l'interfaccia tecnica italiana al Working Group di Europarc Federation sul Turismo Sostenibile, con lo scopo di favorire il dialogo e lo scambio tra l'esperienza italiana e quella europea.